「長野県ゼロカーボン戦略 ゼロカーボンロードマップ」を読む(2023年11月公表)

2023.05.18

ゼロカーボンのトップランナーの長野県のゼロカーボンロードマップが公開されています。

参考:こちらのサイトの上から3つめ「長野県ゼロカーボン戦略ロードマップ」

| 目次 >ロードマップは「ゼロカーボンへのみちしるべ」 >長野県ゼロカーボン戦略 ゼロカーボンロードマップ骨子 > ・目的 > ・目標 > ・交通分野 > ・家庭分野 > ・産業分野 > ・吸収分野 > ・再エネ分野 > ・学び・行動分野 >あなたの自治体でもロードマップを |

目次

ロードマップは「ゼロカーボンへのみちしるべ」

ロードマップとは、目標実現まで、いつまでにどの施策をする、次はどの施策をする、という工程を示すもので、どうやって目標を達成していくかが明確になり、また全体像を俯瞰でき、より具体的な個別の施策の立案に役立ちますし、ロードマップの公開により、関係者のみならずすべての人々と目標とそこにいたる道のりを共有することができます。

なので、ロードマップは、ゼロカーボン達成にはとっても重要です。

ぜひ、ご自分の自治体にあるかないかを調べて、なければ、つくりませんか?と提案してはいかがでしょうか。

ここでは長野県のゼロカーボンロードマップを詳しく見ていきたいと思います。(挿入画像はすべて「長野県ゼロカーボン戦略 ゼロカーボンロードマップ」からです)

長野県ゼロカーボン戦略 ゼロカーボンロードマップ

どうしてこのロードマップがつくられたか

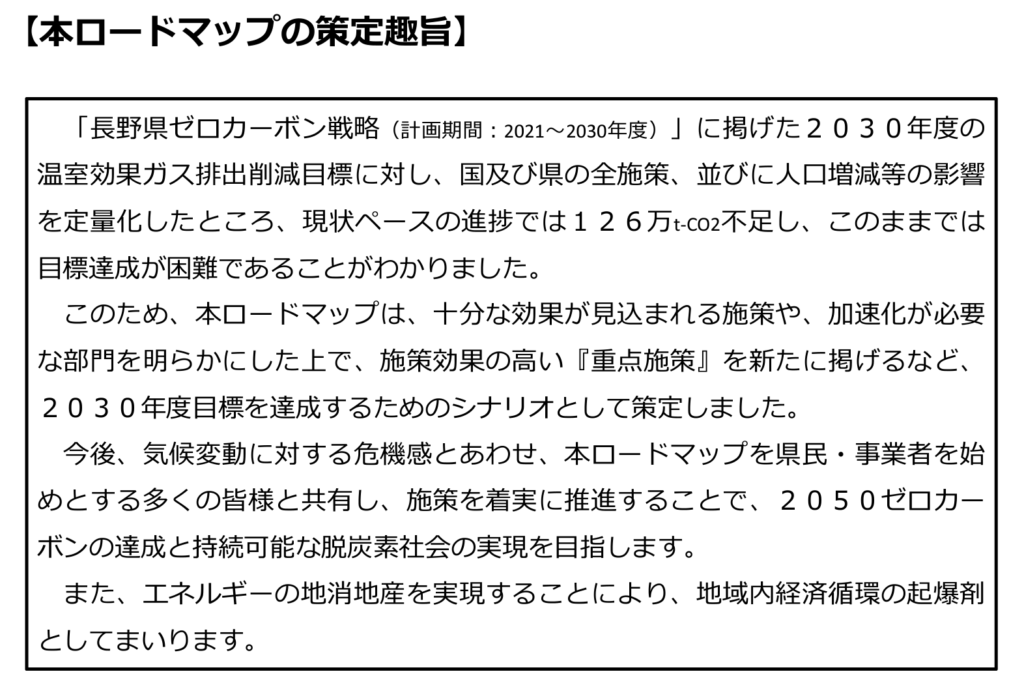

「長野県ゼロカーボン戦略ロードマップ」は、2030年度目標を達成するためのシナリオです。

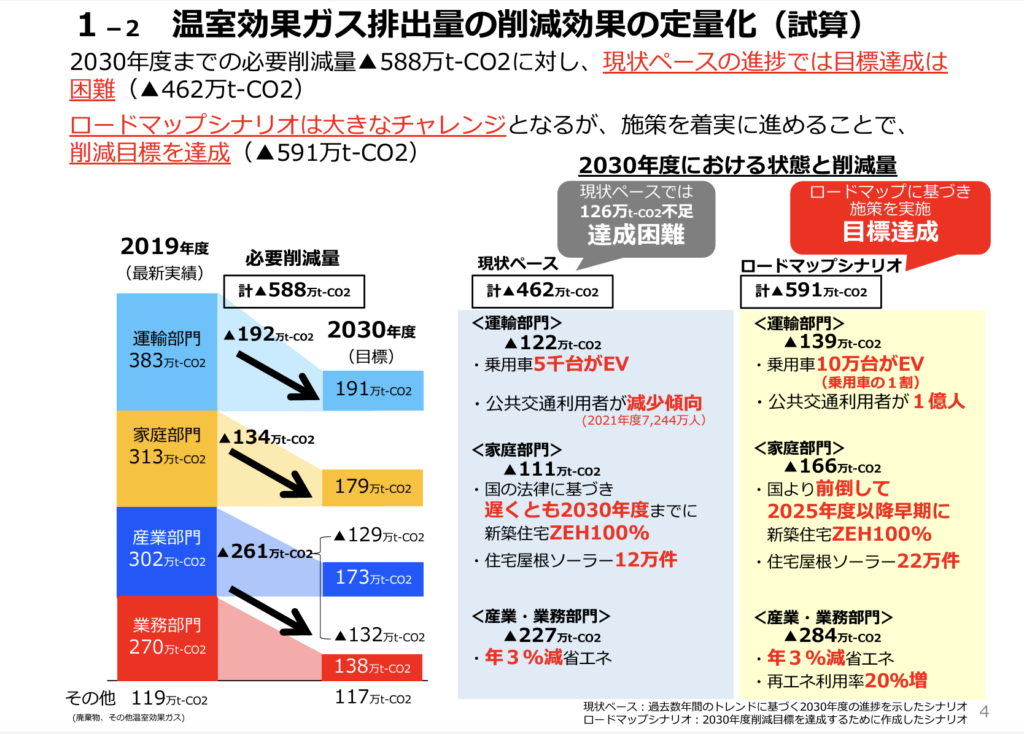

冒頭に、「⻑野県ゼロカーボン戦略(計画期間︓2021〜2030年度)」に掲げた2030年度の温室効果ガス排出削減目標に対し、国及び県の全施策、並びに人口増減等の影響を定量化したところ、現状ペースの進捗では126万t-CO2不⾜し、このままでは目標達成が困難であることがわかりました」と現在の困難な状況について述べています。

そして、「気候変動に対する危機感とあわせ、本ロードマップを県⺠・事業者を始めとする多くの皆様と共有し、施策を着実に推進することで、2050ゼロカーボンの達成と持続可能な脱炭素社会の実現を目指します」と決意を述べ、最後に「エネルギーの地消地産を実現することにより、地域内経済循環の起爆剤としてまいります」と締め括っています。

わたしたちの暮らしでも、たとえばお仕事のことを考えても、目標を設定したら、それをどうやって達成するのかをチーム全体で共有して、お互い助け合ったりしますよね。ロードマップをつくって公表することって、それと同じだと思います。ゼロカーボンの実現にとっても、行政・県民・事業者の間のチームワークが大切で、そのために、共通の目標とロードマップの共有が大事ですよね。

なにを目指すのか

まず、最初にあるのが、「温室効果ガス排出量の目標」と「削減効果の試算」です。

長野県は基準年を2010年度としています。そこから、最新実績、そして、目指す場所である2030年の姿を表しています。そのためには、乗用車の1割がEV(電気自動車)に、新築住宅のすべてがZEH(ネットゼロエネルギーハウス)に、企業は年間3%づつ省エネしましょう— と、とってもわかりやすく2030年の姿が示されています。

ここからあとは、分野別のロードマップとなります。

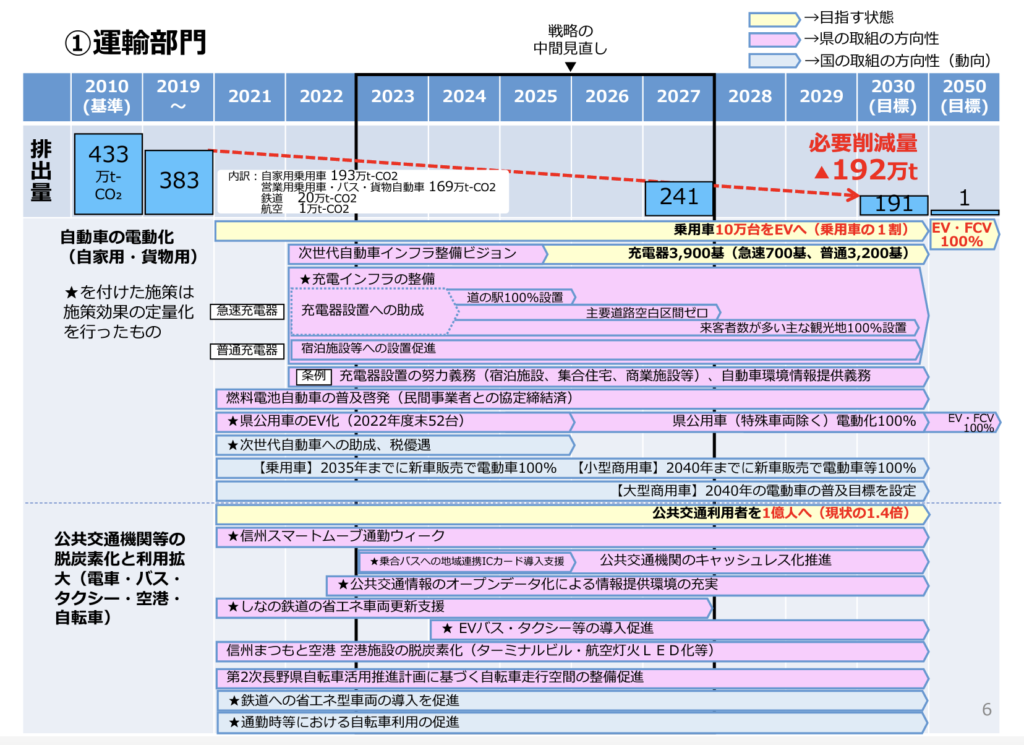

運輸部門(交通分野)のロードマップ

交通分野では、基準年度比56%削減することにしています。56%というと大変大きい数字に感じますが、基準年から2019年まで、すでに12%削減していますから、あと44%(正確には現在2023年なので、もっと少ないですね)、必要削減量は192万t-CO2です。

それをどう減らすのか。

まず、めざす状態は、乗用車の1割をEV・FCVにすること。「隗より始めよ」で公用車は100%EV化です。また、一般のみなさんにEVを選んでもらうためにはインフラ整備が必要なので、充電器の設置を急ぎます。「設置しましょう」と奨励するだけではそこまですすみませんから条例をつくります。宿泊施設、集合住宅、商業施設等に努力義務を課す。

交通分野の脱炭素化はEV化だけでなく、自動車の走行そのものを減らさなければ達成できません。そこで、公共交通機関の脱炭素化と利用拡大(電車・バス・タクシー・空港・自転車)を目指します。次頁に、通勤の自動車利用を減らすために、信州スマートムーブ通勤ウィーク、乗合バスへの地域連携ICカード導入支援、公共交通情報のオープンデータ化による情報提供環境の充実などが書き込まれています。

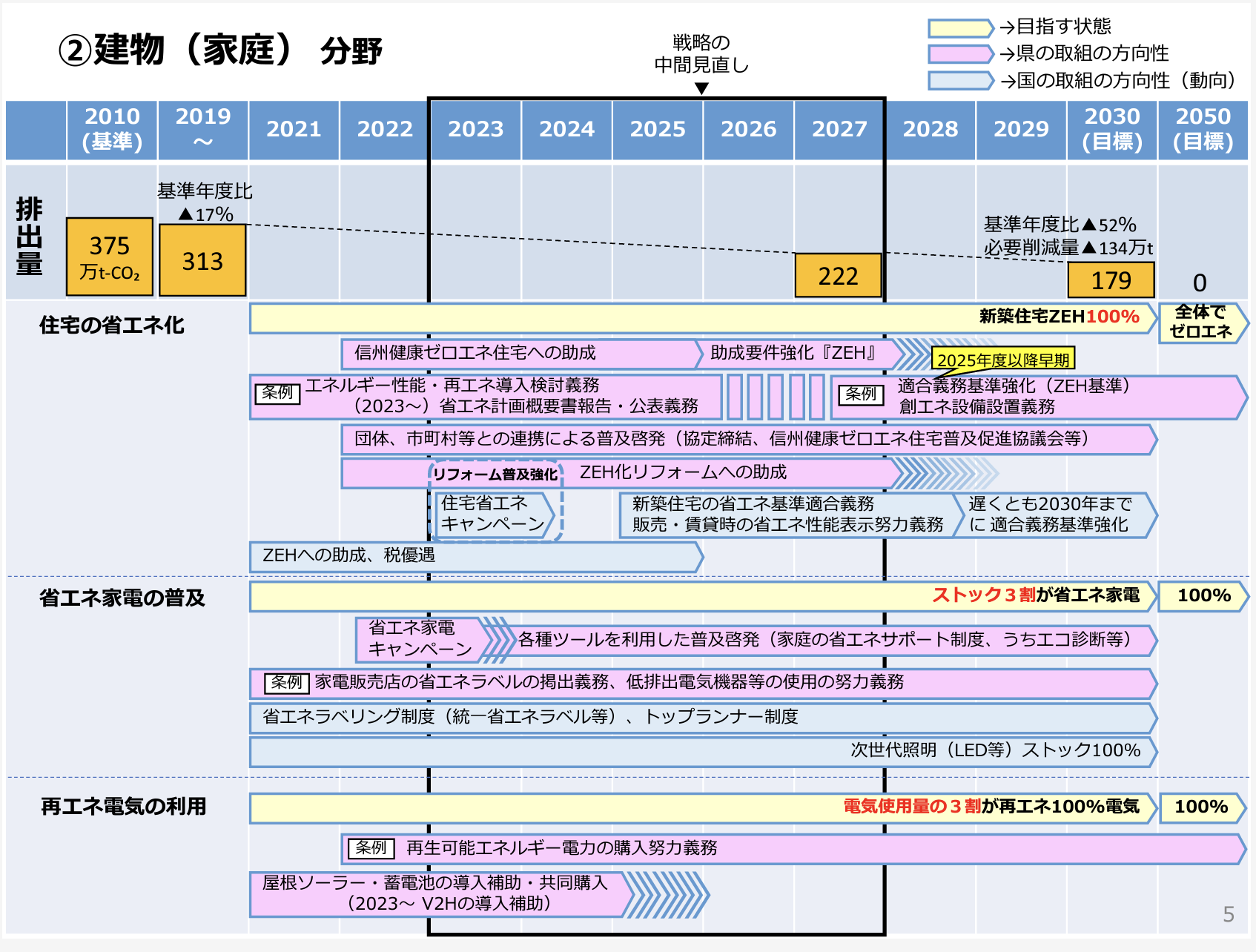

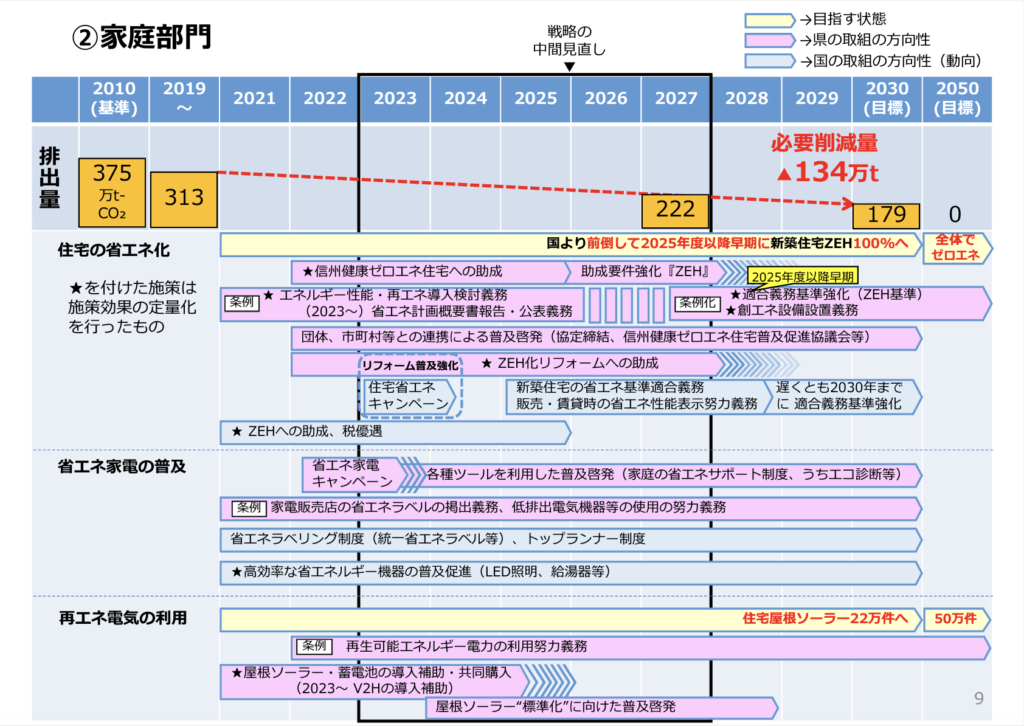

家庭部門のロードマップ

家庭部門では、基準年度比52%削減することにしています。2019年までに、すでに17%削減していますから、あと35%(正確には現在2023年なので、もっと少ないですね)、必要削減量は134万t-CO2です。

それをどう減らすのか。

めざす姿は、新築住宅の100%をZEH。(いまある住宅についても2030年時点のめざす姿がほしいですね)条例で、エネルギー性能・再エネ導入検討義務化をして、2025年以降早期に適合義務基準化、創エネ設備設置義務とありますね。そしてさらに2030年までに適合義務基準強化とあります。東京都と川崎市が太陽光発電設備の設置の義務化を決定しましたが、あとに続くのでしょうか。そして、2025年から省エネ適合義務化が国全体ではじまりまりますが、長野県では「強化」とあるので、より高い性能で義務化するのでしょう。わくわくしますね。

建物(おうち含め)の断熱はとても重要ですが、家庭部門では冷蔵庫など電力をたくさん使う機械の省エネ化も大切ですよね。そのために、条例で家電販売店に省エネラベル提出義務を課し、一般家庭も含むのでしょうか?省エネ機器使用の努力義務とあります。

そしてもうひとつ、大切なのが「使う電気を再エネ」にすること。住宅屋根ソーラー22万件をめざし、条例で再エネ電力使用の努力義務化をします。よびかけるだけでは、意識の高い人しか切り替えないという現状を直視した結果ではないでしょうか。

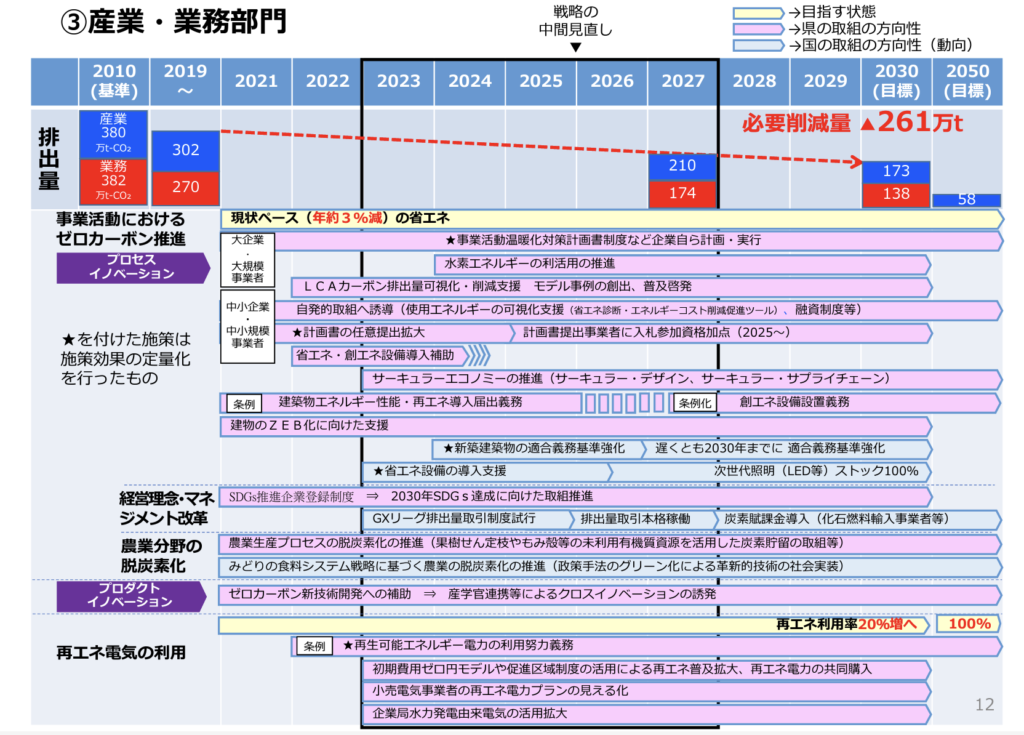

産業・業務部門のロードマップ

産業・業務分野では、基準年度比59%削減することにしています。2019年までに、すでに25%削減していますから、あと34%(正確には現在2023年なので、もっと少ないですね)、必要削減量は261万t-CO2です。

それをどう減らすのか。

めざす姿は毎年3%の省エネ。あと7-8年で毎年毎年3%減らすのは、あとのほうになるほど難しくなってくると思いますが、さまざまな施策を打ち出していますね。条例で建築物エネルギー性能・再エネ導入届出義務、その数年後の適合義務基準強化と創エネ設備設置義務化。こちらも、国の省エネ適合基準を上回る基準での義務化と太陽光などの再エネ設備の設置義務化でしょう。再エネ可能エネルギー電力の利用努力義務も条例で導入です。

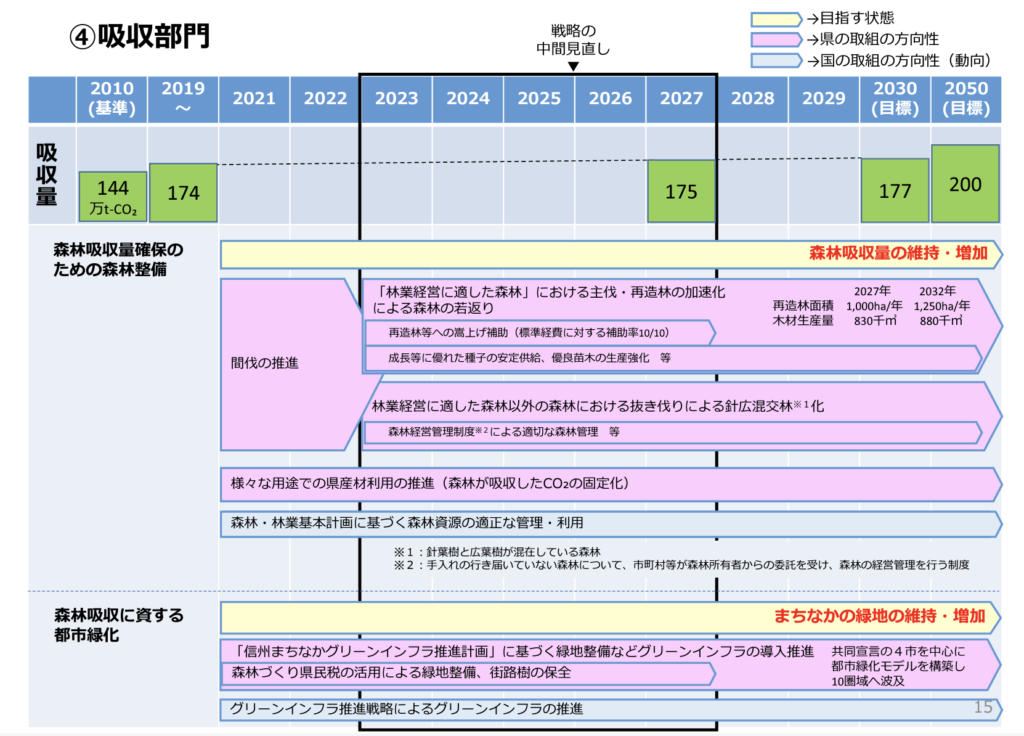

吸収部門のロードマップ

吸収分野というのは、二酸化炭素を吸収してくれる緑のことです。主に森林になります。長野県は基準年の森林吸収を144万t-CO2としていてこれを2030年までに177万t-CO2まで増やします。

長野県は県土の約8割が森林で、この維持が中心施策となっています。またもうひとつの柱が都市の緑化です。「グリーンインフラ」を推進しています。グリーンインフラとは「自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取組み」のことです(環境省HPより)。具体例として、みどりの広場や街路樹、生態系ネットワークに配慮した都市公園などがあります。

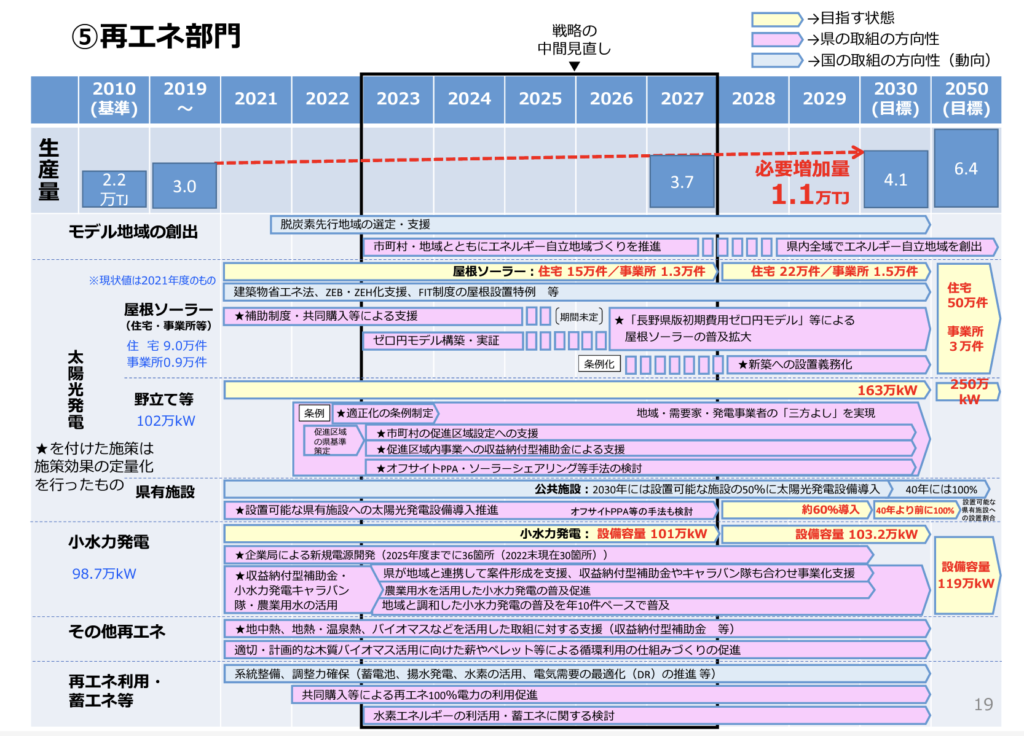

再エネ部門のロードマップ

再エネ分野では、目標値は生産量です。まず屋根ソーラー。2030年までの目標が22万件となっています。屋根ソーラーに関しては2030年に向けて新築では義務化されるようです。野立ても増やす計画で「適正化」のための条例がはいっています。県有施設では2040年に100%です。創エネについては小水力発電の開発にも力を入れています。

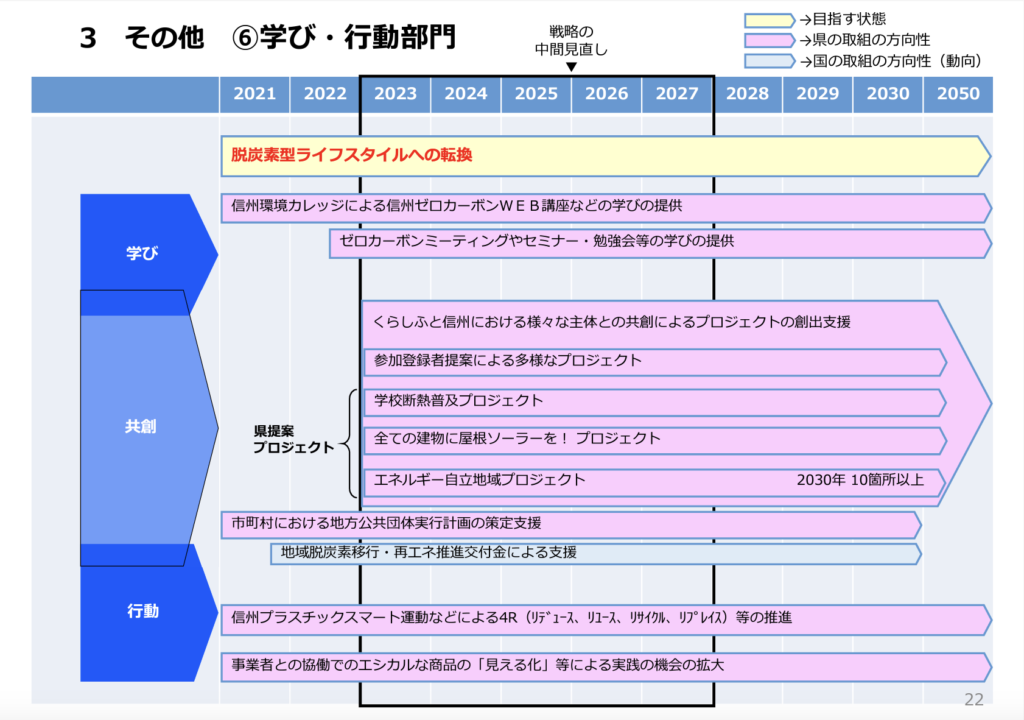

学び・行動部門のロードマップ

最後が、学び・行動分野です。めざす姿は「脱炭素型ライフスタイルへの転換」ここでの見どころは「学校断熱普及プロジェクト」や「すべての建物に屋根ソーラーを!プロジェクト」や「エネルギー自立地域プロジェクト」。断熱や屋根ソーラー設置など「システム・チェンジ」をすすめるところがいいですね!ライフスタイル転換でもっとも温室効果ガスを削減できるのが、住宅関連ですからね。

あなたの自治体でもロードマップを

どこの自治体でも作れるはずですし、ゼロカーボンの達成のためにはつくることが必要です。まずは、あなたの自治体でもつくることを議員に提案し、議会でとりあげてもらいませんか?よかったら、以下の文章を参考に、議員にメッセージを送ってみてください。

〇〇(SNSなど)で、活発なご活動を拝見しています。

いつもいろいろありがとうございます。

〔メッセージ例〕

こんにちは! 〇〇に住んでいる〇〇です。

今日は、ぜひ、議会で、「ゼロカーボンロードマップの作成」についてとりあげていただきたく、メッセージをさしあげています。

実はわたしたちの自治体にはゼロカーボンを達成するまでの「ロードマップ」がありません。

ロードマップとは、目標までの道のり(行程)を、時系列順に示すものです。ロードマップの公開により、関係者のみならずすべての人々と目標とそこにいたる道のりを共有することができます。

長野県では2023年11月に分野ごとのロードマップを示した「長野県ゼロカーボン戦略ロードマップ」を公表しています。こちらのサイトの上から3つめ「長野県ゼロカーボン戦略ロードマップ」

ぜひ、私たちの自治体でもロードマップを作りませんか?

行政へのお問い合わせや、議会で質問するなど、お力添えをお願いいたします。

ゼロエミッションを実現する会では、市民からの自治体・議会へのアプローチを行っています。

今まで取り組んだことのない方でも大丈夫。

「ゼロエミッションを実現する会」には、たくさんの仲間がいます。

ご参加リクエストをお待ちしています!

Slackは、地域別チャンネルを中心に具体的なアクションを行うコミュニケーションツールです。

Facebookグループは、アクションのための情報交換を行うグループです。